「何もできない自分」

「何もできない自分」

このような無力感は、前に何も進んでいないように思うときに湧き上がりやすい感情です。

でも、その感覚は実は成長のチャンスです。なぜなら、その気持ちは「より良くなりたい」という成長意欲から生まれているからです。

この記事では、

- 「何もできない」と感じる本当の原因

- 実践できる具体的な対処法10選

- 今から始められること

を、分かりやすく解説します。

これまで14年以上、多くの方々の悩みに向き合ってきた経験をもとに、実践的な方法をお伝えします。意外に思われるかもしれませんが、優秀な人ほど、「自分は何もできない」という感情をお持ちです。

新しい一歩を踏み出すヒントが見つかるはずです。最後までお読みくださいね。

追伸:本文の最後に素敵なマニュアルのプレゼントをご用意しています。

- 記事を書いている人の専門性と実績

経歴:

新卒8ヶ月での挫折退職から再出発。26年の会社員経験(10年は複業)を経て起業。現在は個性を活かす道を拓く会社を経営。

専門:

自分は何もできないと思い込んでいた人を含む、2000人超の女性指導実績。本当の強みを発見し、人生を新たな方向へ導くプロ。やりがいのある転職から起業まで、前職や年齢を超えた女性の夢実現に定評。

メディア/著書:

日本経済新聞、日経WOMAN他多数掲載。著書「私はこの仕事が好き!自分の”強み”を活かして稼ぐ方法(大和出版)」

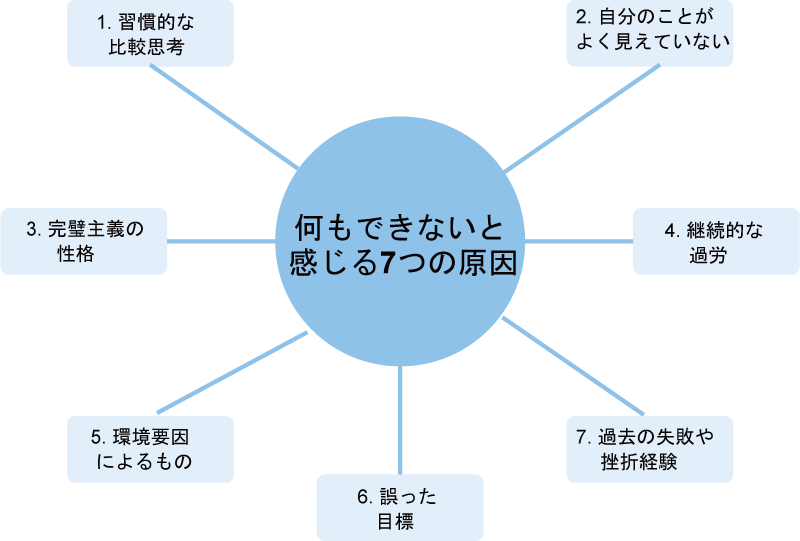

「何もできない」と感じる7つの根本原因

「なぜ自分は何もできないのだろう?」と感じてしまうのでしょう。

「なぜ自分は何もできないのだろう?」と感じてしまうのでしょう。

その無力感の背後には、実はさまざまな原因が隠れています。これらを理解することで、自分自身をより深く知り、前進する第一歩となります。

ここでは、「何もできない」と感じてしまう7つの根本的な原因について解説します。

順に解説しますね。

原因1:習慣的な比較思考

「何もできない自分」と感じる原因の1つ目は、習慣的な比較思考です。

他人の人生と自分の日常を比べてしまう。この歪んだ比較が、自分への信頼を壊しているのです。

原因2:自分のことがよく見えていない

「何もできない自分」と感じる原因の2つ目は、自分自身を正しく理解できていないことです。

日常で当たり前のようにこなしていることの中に、実は大切な才能や強みが隠れています。

しかし、周りからの「助かってるよ」「すごいね」といった感謝の言葉を無意識に受け流してしまい、自分の価値に気づけないままです。

たとえば、子どもの頃から「もっとできるはず」と言われ続けて育った人は、どんな成果を出しても自分を過小評価してしまう傾向があります。

日々の小さな成功も「たまたま」や「運が良かっただけ」と考えてしまうことで、次第に「自分には何もできない」という思い込みが強まっていくのです。

原因3:完璧主義の性格

「何もできない自分」と感じる原因の3つ目は、完璧主義の性格によるものです。

その結果、修正を繰り返し、終わりのない作業に追われがちです。

表面的には「品質へのこだわり」に見えるかもしれませんが、多くの場合、その背景には失敗を恐れる気持ちがあります。

小さなミスすら許せず、他人の評価を過度に気にするこの完璧主義の性格が、少しずつ自分の行動を縛り、結果的に「何もできない」という感覚に陥ってしまうのです。

原因4:継続的な過労

「何もできない自分」と感じる原因の4つ目は、継続的な過労です。長時間働き続けることで、心身ともに疲労が蓄積し、集中力や判断力が低下します。

さらに、疲れた状態ではポジティブな考え方ができず、普段なら気づけるはずの自分の強みや成果にも目が向かなくなります。結果的に自己評価が下がり、無力感を感じやすくなる悪循環に陥ってしまいます。

原因5:環境要因によるもの

「何もできない自分」と感じる原因の5つ目は、環境要因です。

特に、他人の期待に応えなければという強い思いが、プレッシャーとなってのしかかり、自由に行動する気力を削いでしまうことがあります。

また、職場の重い雰囲気や、周りの人がいつも不満を言っている環境では、挑戦や失敗を恐れるようになります。その結果、行動することが難しくなり、「何もできない」と感じやすくなるのです。

環境が行動や思考に与える影響は大きく、自己評価が下がる原因の一つです。

原因6:誤った目標

「何もできない自分」と感じる6つ目の原因は、目標設定が適切でないことです。

たとえば、「3年以内に管理職になる」といった大きすぎる目標や、「とりあえず今の仕事を続ける」といった曖昧な目標は、現実的な行動計画を立てづらくしてしまいます。

大きすぎる目標は途方に暮れてしまい、小さすぎる目標では向上心が生まれません。適切な目標設定ができないと、成長している実感が得られず、「何もできない」と感じてしまうのです。

原因7:過去の失敗や挫折経験

「何もできない自分」と感じる原因の7つ目は、過去の失敗や挫折経験です。

こうした失敗体験が心に残り続けることで、自己評価が下がり、「自分は何もできない」という思い込みが強くなっていきます。

その結果、挑戦する意欲も薄れ、現状から抜け出すことが難しくなるのです。

「何もできない度」チェックリスト

ここまで7つの原因について説明してきました。では、実際に自分の状況はどうでしょうか?以下の簡単な診断で、今の状態を確認してみましょう。

すべての質問に答えたら「診断する」ボタンをクリックしてください。

いかがでしたか?

この診断結果を踏まえて、次は具体的な対処法を見ていきましょう。以下に紹介する10の方法の中から、自分に合うものを選んで実践してみてください。

何もできない自分を脱出する10の方法

「今すぐこの無力感から抜け出したい」「何もできない自分を変えたい」と感じている方へお伝えします。大きな変化を求めるときこそ、すぐに始められる小さな行動が重要です。

「今すぐこの無力感から抜け出したい」「何もできない自分を変えたい」と感じている方へお伝えします。大きな変化を求めるときこそ、すぐに始められる小さな行動が重要です。

誰にでも今すぐ実践できて、効果が現れやすい10の脱出法をご紹介します。

とにかく休む【最優先事項】

何もできない自分を脱出する方法の1番目は、休息をとることです。

「そんなのでいいの?」と焦ってしまうもしれませんが、実はこれが最も効果的で基本的なステップです。心と体は密接につながっており、どちらかが疲れ切っていると、どんなに頑張っても力を発揮することはできません。

十分な休息は、冷静さを取り戻し、再びエネルギーを取り戻すために欠かせない要素です。

忙しい日々の中でも、ほんの少し自分をリセットする時間を持つことが大切。例えば、週末に静かなカフェでリラックスする時間を作ったり、散歩を楽しんだりするだけでも、新しい週に向けての力をチャージできます。

休むことで心と体がリフレッシュされ、再び前向きに行動できるようになります。だからこそ、何もできないと感じたときは「休む」ことを最優先にしましょう。これが次の一歩を踏み出すための最初の力となるのです。

手を抜く練習【意外な効果】

何もできない自分を脱出する方法の2番目は、手を抜く練習をすることです。

この方法に対して「手を抜くなんて良くない」と感じるかもしれませんが、それは誤解です。常にすべてを完璧にしようとすることが、逆に疲労を蓄積させ、「何もできない」という感覚を強めてしまいます。プレッシャーを軽くし、目の前のことに集中するのが狙いです。

例えば、毎日の家事や仕事の中で、時には外食を楽しんだり、あえて完璧を求めずに作業を進めたりすることで、プレッシャーを軽くできます。すべてを完璧にこなす必要はありません。適度に手を抜くことで、心に余裕が生まれ、次の行動へのエネルギーが湧いてきます。

「手を抜くことに抵抗がある」と感じる場合でも、手を抜くことは怠けることではなく、自分を大切にするための手段です。無理をし続けると、いずれ本当に何もできなくなってしまうことがあります。

完璧を目指すことを少しだけ緩めることで、日々の業務にもっと楽に、そして持続的に取り組めるようになります。それが、次のステップに進むための大切な一歩です。

以下も参考にどうぞ。

▶完璧主義をやめたい人必見!今すぐやめられる最適主義のすすめ

自己認識力を高める

何もできない自分を脱出する方法の3番目は、自己認識力を高めることです。

自分を正しく理解できていない自己認識力の不足は、「何もできない」という感覚を生む大きな原因です。

日々の仕事やこれまでの経験を振り返ると、当たり前にやっていることが実は大きなスキルであることに気づくことが多いです。

特に、自分より優れた上司や友人、同僚と比べてしまうと、自分の成果を過小評価しがちです。そこで、過去の実績や持っているスキルを見直し、正しく評価することが重要です。

多くの人が、実際には素晴らしいスキルを持ちながらも、その価値に気づいていないことがあります。自分自身を再評価し、自己認識力を高めることで、より前向きに行動できるようになります。

自己認識を深めたい方は、こちらの記事が参考になるでしょう。

▶自己認識力とは?今すぐ知るべきその重要性と効果的な高め方5選

自己評価の基準を見直す

「何もできない自分」を脱出するための4番目の方法は、自己評価の基準を見直すことです。

他人の成功や魅力的な瞬間を目にすることが多いですが、それはあくまで彼らの「ハイライト」であり、全体像ではありません。

他人と自分を比較して感じる不安や焦りは、自分の本当の価値観に基づいていないことが多いです。

例えば、家族との時間を大切にしたいのに、周囲の人のキャリアの成功を見て焦ることがあるかもしれません。本当は「家族との時間」を優先したいのに、他人の基準で自分を評価してしまうことで、無力感が生まれることがあります。

だからこそ、他人ではなく自分の価値観を明確にし、それに基づいて自己評価を行うことが大切です。そうすることで、自分自身の基準で成長を感じ、「何もできない自分」という感覚から抜け出せるようになります。

※参考記事▶自分の価値観とは?12の質問で見つかる「本当に大切なもの」

日常の小さな幸せを見つける【心のリセット】

「何もできない自分」を脱出するための5番目の方法は、日常の中で小さな幸せや感謝すべき瞬間を見つけることです。

「そんな小さなことで本当に変わるの?」と思うかもしれませんが、これは単に気分を良くするための方法ではありません。小さな幸せに気づくことは、心のリセットをするための重要なステップです。

日々の生活には、些細な出来事の中にも多くの「小さな幸せ」があります。例えば、いつも飲んでいるコーヒーの香りや、無事に終わった仕事、友人からの思いがけないメッセージなど。これらに意識を向けることで、自分の成功や幸せに気づくことができ、日常の満足感が増します。

「そんなことに時間を割けない」という方もいるかもしれませんが、忙しい中でもほんの少し立ち止まり、自分の周りの良いことに気づく習慣を持つことが大切です。これは、「何もできない」という感覚を和らげ、前向きな気持ちを取り戻す大切な一歩になります。

専門家との対話を繰り返す

「何もできない自分」を脱出するための6番目の方法は、専門家との対話を繰り返すことです。

この方法が効果的な理由は、自分のことは自分で気づきにくいからです。私たちは日常の中で当たり前にこなしていることや、持っているスキルを過小評価しがち。外部の視点が入ることで、見えなかった自分の強みや可能性に気づけるようになります。

実は、成功者の多くは自己評価を誤る怖さをよく知っていて、専門家をうまく活用し、定期的にアドバイスを受けています。専門家との対話を通じて、自分に足りない部分や強みを客観的に把握し、より効果的なアプローチを見つけることができるのです。

この方法は、特に次のような人に向いています。

- 自分で努力しても結果が出にくいと感じる人:専門家の客観的な視点で、自分の状況を整理することができます。

- 人生の方向性が曖昧な人:専門家との対話を通じて、具体的なアクションプランが明確になります。

- 自己評価が低く、自分の強みがわからない人:専門家からのフィードバックによって、自分の価値に気づくことができます。

専門家の力を借りることで、自分では見えない課題や解決策に光を当て、前進するための大きなサポートを得られます。

専門家がお知り合いにいないのであれば、以下を参考にどうぞ。

好きなことに全力で取り組む

「何もできない自分」を脱出するための7番目の方法は、好きなことに全力で取り組むことです。

「好きなことなんて見つからない」「今さら好きなことをやっても意味がない」と感じるかもしれません。しかし、好きなことに取り組むことは単に趣味を楽しむだけではありません。それは、エネルギーを得て、行動を起こすための重要な原動力となります。

好きなことに集中すると、自然とモチベーションが湧き、達成感を感じやすくなります。たとえ小さな成果でも、それが「できた!」という成功体験につながり、自分への信頼感を少しずつ築いていくのです。これにより、「何もできない」という思い込みを打破し、自己評価を高めることができます。

「好きなことがわからない」と感じる場合でも、まずは興味を持ったことや楽しめることに少しずつ手を伸ばしてみてください。それが、行動を起こすための大きな一歩となり、自分の中に眠る力を引き出すきっかけになります。

無意味なことを全力でやる

「何もできない自分」を脱出するための8つ目の方法は、あえて「無意味」に見えることに全力で取り組むことです。

「意味がない」と思うかもしれませんが、この方法は実はとても有効です。なぜなら、無意味に思えることに没頭することで、心の余裕が生まれ、プレッシャーから解放されるからです。

そして、その解放感が、新たな視点や創造性を引き出すきっかけになるのです。

例えば、全力で紙飛行機を作ったり、砂の城を作るなど、一見「無駄」と思える活動に夢中になると、意外にも心が軽くなり、頭の中がリセットされます。これにより、普段は感じにくかった自由な発想や新しいアイデアが自然と湧いてくるのです。

これは、効率や結果を常に求める日々に追われていると、心が疲れ、創造的なエネルギーが枯渇してしまうことが理由です。

だからこそ、あえて「無意味」と思われることに全力を注ぐことが、心のリフレッシュにつながり、次の行動へのモチベーションを生む重要な手段なのです。

実際、クリエイティブな成功者たちは、このような「遊び」の中から多くの発想を得ています。無駄に見える行動が、実は新しい道を開くきっかけになるのです。

「意味がない」と感じることに対して全力を注ぐことで、心を解放し、「何もできない自分」から抜け出すエネルギーを再び取り戻しましょう。

自分を許す

「何もできない自分」を脱出するための9つ目の方法は、過去の失敗や達成できていない目標に対して「自分を許す」ことです。

過去の失敗に囚われてしまうと、その重荷が行動を妨げ、前に進む力を奪ってしまいます。私たちは、自分に対して厳しくなりすぎることが多く、その結果「何もできない自分」という感覚が強まります。

しかし、失敗も成長の一部であることを理解し、自分を許す姿勢を持つことが大切です。

過去の自分を責め続けるのではなく、「その時の自分は最善を尽くした」と受け入れることで、心の重荷を軽くし、前に進む余裕が生まれます。

自分を許すことは、決して諦めではなく、新しいスタートを切るための重要なステップです。過去を受け入れ、そこから学びを得て次に進むために、自分を許すことが鍵になります。

詳しいステップについては、以下の記事でさらに深く学べます

▶ 自分を許す方法|過去の過ちから解放される究極の7ステップ【罪悪感を解消するプロセスを解説】

自己肯定感を高める

「何もできない自分」を脱出するための最後の方法は、自己肯定感を高めることです。自己肯定感が低いと、自分の価値を正しく認識できず、結果として無力感や空虚感を感じやすくなります。

しかし、問題は、成功体験に気づいていなかったり、失敗によるネガティブ・バイアスがそれらの記憶を薄れさせてしまうことです。

このような状態を改善するためには、さまざまな視点から自分に問いかけ、自己理解を深めることが重要です。

そこで、「自己肯定感を高めるための100の質問集」を作成しました。この質問集を使うことで、自分との対話をこれまで以上に深め、自分の価値を再発見する手助けができます。

有料にしようか迷いましたが、悩んでいる方が非常に多いため、今は無料で配布しています。

ただし、いつまで無料で配布するかわかりません。必要と思う人は入手して保存することをおすすめします。

下記からどうぞ。

「何もできない自分」を脱出するための方法の要点をまとめますね。

| 方法 | 内容と効果 |

|---|---|

| 1. とにかく休む | 心と体を休ませることが最優先。カフェでリラックスしたり、散歩を楽しんだりするなど、小さな休息から始める。疲れ切った状態では何も改善できない。 |

| 2. 手を抜く練習 | 完璧を求めすぎない。時には外食を楽しんだり、あえて100%を目指さない作業方法を取り入れる。これにより心の余裕が生まれる。 |

| 3. 自己認識力を高める | 日常的にこなしていることの中にある自分のスキルや強みを再評価。当たり前と思っていることが、実は重要な能力かもしれない。 |

| 4. 自己評価の基準を見直す | 他人の「ハイライト」と自分を比べない。自分の価値観に基づいた評価基準を持つことで、本当の成長が見えてくる。 |

| 5. 日常の小さな幸せを見つける | コーヒーの香り、無事に終えた仕事など、日常の些細な喜びに目を向ける。これは単なる気分転換ではなく、心のリセットになる。 |

| 6. 専門家との対話を繰り返す | 客観的な視点を得ることで、自分では気づけない強みや可能性を発見。具体的なアクションプランも明確になる。 |

| 7. 好きなことに全力で取り組む | 趣味や興味のあることから始める。小さな成功体験を積み重ね、自己評価を高めていく。モチベーションの源となる。 |

| 8. 無意味なことを全力でやる | 紙飛行機作りなど、一見無駄に見える活動に没頭することで、心が解放され、新しい発想が生まれる。 |

| 9. 自分を許す | 過去の失敗や未達成の目標にとらわれず、「その時の自分は最善を尽くした」と受け入れる。新たなスタートの準備となる。 |

| 10. 自己肯定感を高める | 自分の成功体験や実績を振り返り、自分の価値を再確認。様々な視点から自己理解を深めることで、行動するエネルギーが生まれる。 |

何もできない自分が嫌い!の予防法

私たちが日常においていつ何どきでも起こりうる「何もできない自分」というネガティブな感覚。

繰り返し言いますが、実際の自分の能力や価値を正確に捉えていないことから生まれることが多いです。次の4つのアクションによってネガティブにならないように予防しましょう。

小さな成功をストック化する

何もできない自分が嫌い!その予防法の1番目は日常の小さな成功を意識的に記録することです。

人は成功よりも失敗を記憶に留めやすい特性があるからです。些細な失敗は覚えているのに、日々の小さな成功は忘れがちです。この記憶の偏りが、自己評価を歪めてしまいます。

たとえば、「朝早く起きられた」「期限内に報告書を提出できた」「同僚の相談に的確なアドバイスができた」というようにです。

これらの「できた」を毎日3つずつノートに書き留めていくと、月末には90個の成功体験が集まります。この具体的な証拠が、「何もできない」という誤った思い込みを防ぐ盾となります。

失敗を学びのデータベース化する

何もできない自分が嫌い!その予防法の2番目は、失敗を学びに変換して記録することです。

失敗をそのまま放置すると負の記憶として蓄積されていくからです。しかし、同じ失敗から何を学んだのかを明確にすることで、それは次の成長につながる貴重な経験値となります。

たとえば:

- 企画発表での失敗→事前準備の重要性を学んだ

- 締切に間に合わなかった→時間管理の新しい方法を知った

- 会議での発言ミス→より丁寧な説明の必要性を理解した

このように、失敗を「学びのデータベース」として再構築することで、むしろ成長の証として活用できます。

※参考記事▶失敗から学ぶ方法|成功者に学ぶ失敗を成功に変える7つの秘訣

自分の「いいな」と思う瞬間を増やす

何もできない自分が嫌い!その予防法の3番目は、自分自身に「いいな」と感じる瞬間を増やすことです。

他人からの承認は不安定で、いつも得られるとは限らないからです。自分で自分を認める習慣があれば、外部からの評価に一喜一憂せずに済みます。

何かを成し遂げた時や、良い行動をしたときに自分を褒めると、心の中にポジティブなエネルギーが満ちていきます。

これは、自分の中の良さを再確認し、自己評価を上げる方法となるのです。

心のオアシスを見つける

何もできない自分が嫌い!その予防法の4番目は、自分だけの心のオアシスを見つけること。

日常のストレスや疲れが溜まると、それが無力感として表れやすくなるからです。定期的に心をリセットできる機会があれば、負の感情が大きくなる前に対処できます。

例えば、好きな音楽を聴く、安らぐ場所に行く、あるいは特定の趣味に没頭するなどでも、心がリフレッシュします。これは、自己評価を揺るがせる要因から一時的に距離をとり、再び自分を中心に据えるための手段です。

これらの予防法を日常に取り入れることで、「何もできない」という感覚から次第に距離を置けるようになります。そして日々の生活における自分の役割や価値をより明確に捉えることができるでしょう。

まとめ:今から始められること

「何もできない」と感じる状況を変えるためには、とにかく小さな一歩から始めることが大切です。

「何もできない」と感じる状況を変えるためには、とにかく小さな一歩から始めることが大切です。

今すぐ始められることは、過去の成功体験を振り返り、自分の価値を再確認することです。「自分にもできることがある」と自覚し、前向きな気持ちを取り戻しましょう。

もしも、過去の成功や自分の強みがうまく見つけられないと感じる場合は、無理に完璧な答えを探さなくても構いません。少しずつでも「できたこと」に意識を向けてみましょう。その積み重ねが、次の行動への自信につながっていきます。

それでもひとりで限界を感じているなら、外部の力を借りることも選択肢の一つです。

14年以上の実績のある 自分力活用講座では、この講座でしか学べない独自の「自分史分析プログラム」により、これまでにない深さの自己理解や行動につなげるサポートを提供しています。

自分を知り、少しずつ「できる自分」を取り戻すために、今できることから始めてみましょう。

自分の見つめ直し完全マニュアル【無料】

前にも触れましたが、「自分は何もできない」というその感覚は本当の自分を映しているわけではありません。

- 一種の気の迷いです。

まだ気づいていない能力や強みが眠っています。それを再発見し、自分の価値を高めるためのツールとして「自分を見つめ直すマニュアル」をご用意しました。

このマニュアルは、これまでの人生を振り返り、自分の特性を体系的に整理して分かりやすく理解することができます。

制作に10年の歳月をかけた逸品。以下、充実の内容です。

- 自分の棚卸しに使える100の質問シート:自分自身を深く理解するための問いかけを提供し、長所や可能性を探るのに役立ちます。

- 自己肯定感を高めるための100の質問シート:自信を持って前向きに生きるための支援をします。

- 今の仕事合う?合わないチェックリスト:現在の職場環境が自分に合っているか評価するのに役立ちます。

- やる気ペンタゴンチャート:モチベーションを高め、行動を促すためのツールです。

- ときめきのツボワークシート:自分の情熱や興味が何にあるのかを探るのに役立ちます。

私の個人セッション(月々3万円)や講座の受講生たちを指導する際に使っているノウハウから厳選しました。配布を開始したその日、300人以上から申し込みがあったものです。

ただし、無料配布をいつまで続けるかわからないです。すいません。必要な人は、今すぐ入手して保存をおすすめします。

下記フォームにお名前とメールを入力するだけで入手できます。

こちらにLINE登録していただくと、自分らしく生きるための耳寄りなお話も公開してます。ブログには書けないここだけの情報も配信しています。

私との直接のやりとりもできますよ

最後に筆者からの大切なメッセージ

最後に筆者からの大切なメッセージ

誰もが経験する「何もできない」という気持ち。その奥には必ず、より良く変わりたいという前向きな願いが隠れているものです。

14年間、2000人以上の方々と向き合ってきて、心から思うことがあります。どんな不安や迷いも、必ず道は開かれていくということ。たった今の小さな気づきや、ほんの少しの行動から、すべては始まる。

一人ひとりの物語に寄り添い、共に歩めることが、私の何よりの喜びです。最後までお読みいただきありがとうございました。お会いできる日を楽しみにしています。

魂の女性成長支援・浅野塾代表 浅野ヨシオ

浅野ヨシオ:

女性成長支援コンサルタント。

魂の女性成長支援・浅野塾 代表。

2007年よりビジネスパーソンや出版希望者を対象とした、自分の強みを発見し唯一無二のブランドを作る講師として活動。ハイキャリアの女性たちでも自分の能力がわからず強い自信を持てずにいることを知る。

2011年、女性成長支援の講座を起ち上げ、幼少期から現在までの人生史を平均200時間以上かけて深掘りする指導に定評がある。

通算14年2000人超の女性専門指導の経験により、心を縛る足かせをはずし、自分にとっての幸せを追求する自己実現プログラムを多数構築する。

著書に「私はこの仕事が好き!自分の強みを活かして稼ぐ方法(大和出版)」がある。

◎メディア実績:日本経済新聞/日経WOMAN/PRESIDENTほか多数

◎講演実績:横浜市経済観光局/多摩大学/NPO法人Woman’sサポート/自由大学/青森商工会連合会/天狼院書店/(株)スクー/ほか多数

コメント